王子ホールマガジン 連載

|

王子ホールマガジン Vol.56 より |

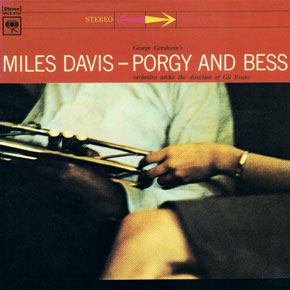

「ポーギー&ベス」マイルス・デイヴィス マイルス・デイヴィス(tp) ギル・エヴァンス(arr, cond) 他 1958年6月22、29日/同年8月4日、19日 |

ジョージ・ガーシュインの『ポーギーとベス』を、「音楽史全体を通じて太文字で記されるべき作品」といったら大げさだと思われるでしょうか。しかし僕は、20世紀前半のアメリカにおいて黒人が置かれていた状況を、平易な、けれど迫真性に満ちた音楽に映し取ったこのオペラは、そこから呼び起こされる感動が混じりっけなしに真正であるという点において、プッチーニやヴェルディ、リヒャルト・シュトラウスのそれに比肩し得るものだと真剣に考えています。 |

著者紹介 藤本史昭/1961年生まれ。上智大学文学部国文学科卒。写真家・ジャズ評論家として活動。「ジャズ・ジャパン」誌ディスク・レビュアー。共著・執筆協力に『ブルーノートの名盤』(Gakken)、『菊地成孔セレクション~ロックとフォークのない20世紀』(Gakken)、『ジャズ名盤ベスト1000』(学研M文庫)などがある。王子ホールの舞台写真の多くは氏の撮影によるもの。 |

| >>ページトップに戻る |

クラシック・リスナーに贈る

クラシック・リスナーに贈る