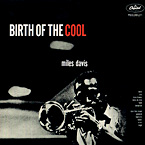

今回ご紹介する『クールの誕生』は、ジャズCDのガイドブックには必ず顔を出す、いってみれば定番中の定番です。ところが実はこれ、評論家のあいだでは「評判ばかり高くて全然おもしろくない」「いや、これは長いジャズ史の中でも屈指の傑作だ」と賛否両論喧しい、なかなか厄介なブツなのですね。それはなぜかといえば……。 1940年代後半、ジャズのスタイルは、チャーリー・パーカーが創始したビバップが主流となりつつありました。当時20歳を過ぎたばかりだったマイルス・デイヴィスもすぐにこのスタイルにハマってしまい、パーカーを追いかけて故郷セントルイスからニューヨークへ。ほどなく憧れのアイドルのバンドに加入することとなります。 1940年代後半、ジャズのスタイルは、チャーリー・パーカーが創始したビバップが主流となりつつありました。当時20歳を過ぎたばかりだったマイルス・デイヴィスもすぐにこのスタイルにハマってしまい、パーカーを追いかけて故郷セントルイスからニューヨークへ。ほどなく憧れのアイドルのバンドに加入することとなります。

しかしパーカーとの共演を続けるうちに、次第にマイルスは「自分が目指すべき音楽はこれではない」と考えるようになります。そして、そんな彼の考えは――それがおそらく、自分はパーカーのようには演奏できない、だからおなじスタイルをやる限り一番にはなれない、というコンプレックスと生来のオレ様気質から発した思いだったとしても――たしかにある部分では的を射ていました。というのも、結局のところビバップというのは個人の能力だけに依ったスタイル。つまり、いくらその方法論が被分析的でマニュアル化し易くとも演奏者の能力以上のものにはならないのですから、発展性に乏しいわけです。

そこで彼が目を付けたのが、アンサンブルでした。アンサンブルといってもそこはマイルスのこと、従来からある通り一遍のやり方は採用しません。彼は、まだ名前はあまり売れていないけれど野心と才能にあふれた3人の音楽家(ギル・エヴァンス、ジェリー・マリガン、ジョン・ルイス)をアレンジャーとして迎え、彼らを中心に九重奏団を結成、それまでにはなかった斬新な音楽を模索します。その成果として結実したのが「クールの誕生」でした。

では「クールの誕生」の何が新しかったのか。先に述べたように、マイルスがここで目指したのはアンサンブルの充実でしたが、しかしアンサンブルというだけならそれをメインにしたジャズはそれ以前にもたくさんありました。たとえば1930年代のスイングエイジに人気を博したビッグバンド。これなどはまさにアンサンブルが主体のジャズだったわけですから。 では「クールの誕生」の何が新しかったのか。先に述べたように、マイルスがここで目指したのはアンサンブルの充実でしたが、しかしアンサンブルというだけならそれをメインにしたジャズはそれ以前にもたくさんありました。たとえば1930年代のスイングエイジに人気を博したビッグバンド。これなどはまさにアンサンブルが主体のジャズだったわけですから。

ところがマイルスが本作で試みたのは、そういうビッグバンドの、ゴージャスでメリハリの効いたサウンドとは対照的な、ソフトで優美で夢幻的なアンサンブルでした(彼はそのヒントを、当時としては異色だったクロード・ソーンヒル楽団から得たといいます。そしてそのソーンヒル楽団でアレンジを担当していたのが、誰あろうギルとマリガンでした)。

たとえば、ギルの編曲による《バップリシティ》。タイトルからも想像されるように、この曲のテーマはオーソドックスなバップ・コンセプトに基づくものなのですが、そこにほどこされたアレンジの玄妙なことといったらもうため息が出るほど。チューバやフレンチ・ホルンといったジャズでは珍しい楽器を交えたホーン・セクションが奏でるアンバー系の音色と、不協和音ギリギリのハーモニーから生み出されるその響きは、まるで印象派絵画のような繊細この上ないニュアンスできき手の耳を愛撫します。あるいはマリガンが作編曲した《ジェル》。ここにきかれる、緻密さと躍動感が絶妙にバランスし、魅力的なリフを惜しげもなく投入して形作られた音楽は、のちに彼がその中心となってブームを巻き起こすことになるウエストコースト・ジャズの嚆矢とも呼びうる雰囲気を孕んでいます。

さて、ではなぜそういう作品に対して「つまらない」という意見が後を絶たないのでしょうか。もっとも大きな理由は、この音楽にジャズの生命線ともいえる即興演奏の含有率が低いから、だと僕は思います。即興がないわけではありません。しかしここにあらわれるそれは、ほとんどアンサンブルの一部となって溶け込んでいるため、スリリングなアドリブを求める人には物足りなく感じられるのではないでしょうか。そういう意味ではこの作品、管弦楽や室内楽など「あらかじめ書かれた音の合奏」に個性を見出すことに慣れ親しんだクラシック・ファンのほうが抵抗なく楽しめるかもしれません。 さて、ではなぜそういう作品に対して「つまらない」という意見が後を絶たないのでしょうか。もっとも大きな理由は、この音楽にジャズの生命線ともいえる即興演奏の含有率が低いから、だと僕は思います。即興がないわけではありません。しかしここにあらわれるそれは、ほとんどアンサンブルの一部となって溶け込んでいるため、スリリングなアドリブを求める人には物足りなく感じられるのではないでしょうか。そういう意味ではこの作品、管弦楽や室内楽など「あらかじめ書かれた音の合奏」に個性を見出すことに慣れ親しんだクラシック・ファンのほうが抵抗なく楽しめるかもしれません。

まるで、色とりどりのショコラがぎっしり詰まったようなこの作品。ぜひ一粒味わってみてください。

|

クラシック・リスナーに贈る

クラシック・リスナーに贈る