特集 東京クヮルテットの40年

王子ホールマガジン Vol.25 より 1969年に結成され、40年にわたって世界の室内楽シーンで存在感を示してきた東京クヮルテット。王子ホールでは2007年より彼らの室内楽シリーズを スタート。毎回メンバーとホールプロデューサーが議論を重ね、現在の彼らの存分に味わえる、音楽の喜びに満ちたプログラムを組んできました。そして結成40年目となる2009~10年シーズンの目玉として、東京クヮルテットの過去・現在・未来を網羅する記念コンサートを3日にわたって開催することが決定。「Journey 旅」と題されたこの企画に先立ち、40年を迎えて惑うことなくますますカルテット道に邁進するこのグループの、歴史と今とこれからをお伝えします。 |

東京クヮルテット 斎藤秀雄の薫陶を受けた桐朋学園の卒業生4人により、1969年、ニューヨークのジュリアード音楽院で結成。その翌年ミュンヘン国際コンクールで優勝し、以来40年、メンバー交代をしながらも世界最高峰の弦楽四重奏団として人々を魅了し続けている。地元NYで室内楽の魅力を多角的に伝えるシリーズ・ コンサートを続けるほか、イエール大学音楽院をはじめ世界各地で積極的に後進の育成を行っている。ドイツ・グラモフォンとの専属契約で世界の主要なカル テットのひとつとして確固たる地位を確立。近年はハルモニア・ムンディからマルチ・レコード・プロジェクトに乗り出すと同時に、来年2月に2度目のベー トーヴェン全集を完成させる後期集(2008年夏王子ホールにて録音)をリリースする予定。95年より日本音楽財団からストラディヴァリウスのセット「パ ガニーニ・クヮルテット」を貸与されている。 |

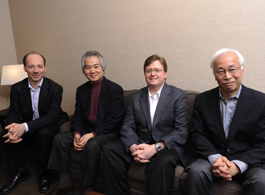

王子ホールでの40周年記念コンサートを約1年後に控えた2009年2月、恒例の「東京クヮルテットの室内楽」公演を前にメンバーがホールに集まりました。こ れまで何度となくここ銀座四丁目に足を運び、楽屋まわりも勝手知ったる様子。リラックスした雰囲気のなか、東京クヮルテットのこれまでと現在について、そして記念公演に向けて4人に話を伺いました。 ――2009年9月に創立40周年を迎えることになりますが、まずは皆さんの想いをお聞かせください。在籍年数は違いますけど、それぞれご自分なりの考えがおありでしょう。  池田菊衛 磯村和英(以下 磯村) 僕はかなり若いころからカルテットを自分たちでやるのが夢だったから、それを夢中になってやっているうちに40年経っちゃった、という感じですね。 池田菊衛(以下 池田) たとえば山なら五合目だとか六合目だとかって言いますけど、自分たちが登っているこの山にはてっぺんがないし、いま自分たちが何合目にいるのかも分からない。振り返ってみると「ああこんなに登ったか」と感じる けど、気持ちとしてはまだ先に向かっているような、そんな気がします。 |

――クライヴさんとマーティンさんは2人とはまた違った気持ちでこの節目を迎えているのでは?  マーティン・ビーヴァー マーティン・ビーヴァー(以下 ビーヴァー) この40周年というのは大きな節目ですし、他のメンバーほど長く活動していなくても、彼らと同じぐらいこの節目を祝いたいという気持ちはあります。自分は東京クヮルテットの伝統を引き継いでいるんだという意識は常に持っていますから。 クライヴ・グリーンスミス(以下 グリーンスミス) それぞれ異なる経歴を持った メンバーが集まって、ここまで続いてきた伝統を重んじ、未来へ目を向けていく。これは大切なことですよね。40周年を迎えても自分たちがいまだに新たな試みを続け、関心を持ってもらえる存在であることをうれしく思います。 |

――クライヴさんは以前オーケストラで弾いてましたが、かつての自分と東京クヮルテットの一員である今の自分とを比較して、どのような変化を感じますか?  クライヴ・グリーンスミス グリーンスミス オーケストラでは、首席奏者であっても100人いる団員の1人でしかないし、東京クヮルテット のような団体に所属することで得られる経験は見込めません。カルテットでは各メンバーが曲の解釈のあらゆる面に対して責任を負いますから、何事もおろそか にできない。入団したてのころは、コンサートで演奏するのにこんなに集中力がいるのか、と驚きましたよ。 磯村 マーティンの場合はどう? ビーヴァー カルテットでは互いの意見を捏ねて叩いて、最終的にうまくいくように調整を重ねます。だから変化が生まれるにしても、自分たちでその変化を知るのは難しいんですよね。地殻変動といっしょで、常にゆっくりと変わっていく。でもさすがにお互いの影響はあります よ。年間で平均100回のコンサートをやっているし、妻や家族より頻繁に顔をあわせているわけですから(笑)。 ――池田さんは、ご自分が若い時の東京クヮルテットと今とを比べて、変わったなと思う事は? 池田 日本人4人でやってたときは、一緒に弾くということは皆が同じ方向を向くというような考えがどこかにあっ た。それが間違いだったとは言わないけれども、やっぱり個性はみんな違うんですよ。違ってていいわけ。自分が正しい、あいつは間違っていると決め付けるのではなく、「あ、そういうのもアリなんだ、面白そうだ」というように受け止める。この4人も、そうやって一緒にいることによって変わっていってるし、それが進化だと思うんです。 磯村 基本的な価値観とかコンセプト、音楽づくりについての想いは、似たようなものを持っているし、深いところでは同意しているという自信がある。だから最近は自分たちのちょっとしたキャラクターの違いを楽しめるようになったという気がします。 |

――磯村さんはご自分の中でかつての自分と今の自分の違いを感じますか?

磯村 僕は若いころからカルテットの魅力にとり憑かれていて、熱意を持ってずっとやってきました。とことん作品の本質を把握して、自分たちなりに最高の状態でそれを表現していくのは、終わりのない道なんですね。それを痛感するようになって、ますます面白くなってきた。皆に後ろ指さされる前に辞めなきゃと思うんだけど、そう簡単には辞められないですね(笑)。 ――王子ホールは東京クヮルテットの日本でのベースとして2007年から室内楽シリーズをスタートさせました。そのときか ら40周年というのを通過点として設定し、その先に向けての足場作りを続けてきたわけです。2010年に行う40周年企画では東京クヮルテットの「過去・現在・未来」を3日にわたってお見せしようということで話し合いを続け、この3日間をくくる「Journey 旅」というテーマが生まれました。はじめはマーティンさんから出た提案でしたね。まずどういうところからこのコンセプトを得たのか、聞かせていただけますか? ビーヴァー Journeyという言葉はカルテット・ライフのさまざまな局面を表しています。第一に、ストレー トに『旅』という意味――僕たちは毎年たいへんな距離を移動しますからね。またカルテットが生まれてから40年が経ちますし、『人生の旅路』という意味も あります。それから音楽の探究というのもひとつのJourneyですよね。なのでこの単語は、東京クヮルテットの存在を端的に表しているといえるでしょ う。 ――では各日のプログラムについて伺っていきます。第1日の「Departure 旅立ち」についてはデビュー・プログラムにしようということですんなり決まりましたね。 池田 これは日本デビューのプログラムでもあり、ニューヨーク・デビューのプログラムでもあるんですよ。 磯村 東京クヮルテットは1969年の秋から公式に活動を開始して、1970年にニューヨークで公式なデビュー・コンサートを開きました。そのときに自分たちが張り切って「これ!」と思うプログラムを組んだんです。それから2年後、1972年に大阪国際フェスティバルで日本デビューするときにも、このとっておきのプログラムを演奏したわけです。 ――そのデビュー・プログラムということで初日の内容はすぐに決まりましたけど、「Transit現在地」、 「Destination これから」と順を追うにしたがって苦労するようになった。皆さん共通していたのは、「一方通行なプレゼンテーションはしたくない。まずお客さんを楽しませたい。お客さんと交流したい」という気持ちでした。 磯村 これは東京クヮルテット全員の考えだと思うんですけど、室内楽のコンサート、特にカルテットのコンサート では、「自分たちはこれが得意なんだ!」というのをこれ見よがしにするのではなくて、作品のすばらしさを分かち合いたいんです。 ――どうやってお客さんと交流し、想いを分かち合っていこうかと考える中で、2日目はリクエストを受け付けようという アイディアが出てきました。そして3日目のプログラム、これが一番悩みましたかね。  池田 この日はコンセプトを『未来』にするか『東京クヮルテットのお気に入り』にするかで悩んだんですよね。 「そもそも未来ってなんだ?」というところから悩んだ。これは簡単に答えられないし、ましてやそれを曲でどう表現すればいいのか。現代曲を並べてそれで良しとも言えません。 ビーヴァー 3日目のプログラムでは、自分たちが弦楽四重奏の未来のためにできることをしよう、というところに落ち着きました。そこでレーラ・アウエルバッハの作品を選んだんです。これからも新作を委嘱し続けていくという意気込み、そ して才能ある作曲家にカルテット作品をもっと書いてもらいたいという願いを込めています。 磯村 それと石坂団十郎さんを入れた五重奏曲。僕らは後進の指導にますます意欲を 持つようになっていまして、イェール大学はもちろん、PMFとかいろいろなところへ行って教えたりコラボレートしたりしている。これからはますますそういったことに力を入れたいと思っています。だから若い世代との共演はいいアイディアだと思いました。 ビーヴァー それに1曲目で弦楽四重奏の父たるハイドンを弾くのも意義深いことです。ハイドンはパイオニアであり、彼によって未来が変わっていきましたから。 ――それだけ東京クヮルテットの精神に近いんでしょうね。東京クヮルテットも最初はパイオニアという点が強調されていましたよね。面白いのはその時代から在籍している磯村さんと池田さんという先輩格と新加入の2人の間には年齢の上でも開きがあるのに、隔たりを感じない。 グリーンスミス 誰一人オトナになりきっていないからですよ(笑)。僕がカルテットに加入したときからオープン な雰囲気はありました。共に新しい試みをし、創造性を発揮しようという雰囲気ですね。 池田 常にもっと何かできるのではないかと意欲的に取り組んでいます。新たに取り組むべきポイントは、確かにいつでもあるんですよ。だからこそ「もう疲れたから昨日と同じように弾こうよ」なんて誰も言わないんです。 ビーヴァー 40年も続いてきたカルテットであれば、一定のパターンに収まって「これが自分たちのスタイルなんだ」と言って済ませることもできるわけです。そういうグループも数多くある。でもこの2人の先輩は新しいことにどんどんチャレンジするし、いつでもより新鮮でより深い表現を模索しています。常に生き生きと音楽作りをするカルテットの一員になれて幸せですよ。 ――磯村さんは以前、「今の東京クヮルテットが最高だ。今の東京クヮルテットが一番楽しい」っておっしゃっていまし た。きっと会うたびに「今が最高だ」とおっしゃるんだと思います。 磯村 僕はいつもそう思ってやっています。今の自分たちを絶対的に信じていなければ、恥ずかしくて世界の檜舞台にも立てないし、あんな立派なベートーヴェンのカルテットを人様の前で弾く気になれないです。「今の東京クヮルテットが最高だ」と思わなければやっていられないし、本当にいいものは生み出せない。それに、クライヴが入ってから10年、マーティンが入ってから7年以上になりますが、最近4人が遠慮なく自分の個性を出しながらも調和を取るというスタイルができつつあって、今のこの状態に一番のポテンシャルを感じているんです。 |

――では最後に熱いメッセージをお願いします。  池田 王子ホールはまさに『ホーム』なんです。僕らは旅をしながらさまざまなコンサートホールで演奏をします。そのなかで「あ、あの人が来てる」「あの人も来てる」と顔が見えて、そのお客さんが友達のように感じられることがある。僕らが演奏した音楽を遠くから眺めるのではなく、すぐそこで聴いてくれる。僕らにとってそういうホールってあまりないわけ。でも王子ホールはまさにそう。時には怖いぐらいにちょっとしたニュアンスまで伝わる。そんな場所で、「あの人も来てる」と思える特別な瞬間を、楽しみにしています。 グリーンスミス 僕からは感謝の気持ちを伝えたいです。結成40周年という大事な年に、室内楽を盛り上げようと足を運んでくださる人々に集まっていただいて、美しい場所で演奏ができる。これは非常に感慨深いことです。 ビーヴァー オーディエンスの皆さんには、自分たちも東京クヮルテットのJourneyの一部だということを実感してほしいですね。お客さんは欠かすことのできない存在、お客さんがいなければやる意味がないですから。 磯村 2008年夏にベートーヴェンの全曲レコーディングを王子ホールで締めくくりましたが、あれはすごく大きなことでした。何日も通って本当にホームであることを実感するようになった。今度は40周年の記念コンサートをここでやらせてもらう。本当に幸せです。そ こでひとつ希望があるんですけど、せっかくこういう場で皆さんと交流できるのだから、コンサートが終わってからも、サイン会や親睦会とかで忌憚なく感想を話してほしいですね。褒めてくれるだけじゃなくてもいいんです。演奏家と音楽愛好家の本当の意味でのコミュニケーションの場を築いていきたいですね。 ――先ほどの「今の自分がベストだと思わなければ何も生み出せない」というのは、まさに現在苦境に立たされている多くの人々に言えることだと思います。ここで40周年記念コンサートを元気にやって、そのメッセージを発信していきたいですね。ありがとうございました! (文・構成:柴田泰正 写真:藤本史昭 協力:ジャパン・アーツ) |

【公演情報】 |

| >>ページトップに戻る |